Über diese Fotoausstellung

Wie lebt es sich inmitten jahrhundertealter Architektur? Im Kairo der 1970er-Jahre waren historische Gebäude kein musealer Hintergrund, sondern Teil des täglichen Lebens. Menschen wohnten, arbeiteten und begegneten sich in diesen Räumen – die Vergangenheit war selbstverständlich in die Gegenwart eingebettet.

Diese Ausstellung zeigt Fotografien, die diesen Alltag im historischen Zentrum Kairos festhalten. Sie entstanden in einer Zeit, in der sich die Stadt im Wandel befand, und dokumentieren das Zusammenspiel von Menschen, Architektur und urbanem Leben. Ursprünglich wurde die Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Museum für Islamische Kunst in Berlin entstand, im Rahmen des Zwanzigsten Symposiums der Ernst-Herzfeld-Gesellschaft für Islamische Kunst und Archäologie gezeigt, das erstmals in Kairo stattfand.

Die vierzig ausgewählten Aufnahmen stammen aus dem Meinecke Archiv im Museum für Islamische Kunst in Berlin. Die Sammlung wurde von dem Kunsthistoriker Michael Meinecke (1941–1995) und seiner Frau, der Kunsthistorikerin Viktoria Meinecke-Berg (1941–2005), aufgebaut.

Die Ausstellung lädt dazu ein, Kairo neu zu betrachten – als Stadt, in der Geschichte, Alltag und Forschung eng miteinander verwoben sind.

Kuratiert von Dr. Iman Shokry Hisham (Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Florenz) und Issam Hajjar (Museum für Islamische Kunst, Berlin) und in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Archäologischen Institut in Kairo.

Durch Meineckes Linse

Michael Meinecke und seine Frau Viktoria Meinecke-Berg verband eine enge Beziehung zu Ägypten. Sie begann 1968, als Michael Meinecke als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Deutsche Archäologische Institut in Kairo kam – und hielt auch an, nachdem er Direktor des Museums für Islamische Kunst in Berlin geworden war.

Durch seine Kamera blicken wir auf das Kairo der 1970er-Jahre: auf Menschen, die mit und zwischen ihren Denkmälern lebten. Historische Gebäude dienten als Wohnungen, Arztpraxen, Banken, Vereinsräume oder Notunterkünfte. Viele Fotos zeigen, wie selbstverständlich sich die Bewohnerinnen und Bewohner als Teil dieser Orte verstanden.

Neben der Dokumentation der Bauwerke hielt Meinecke auch persönliche Momente fest – Szenen aus dem Alltag, die Nähe und Vertrautheit spürbar machen.

Straßenleben und Traditionen

Wikalas waren während der Mamluken- und Osmanischen Zeit in Kairo weit verbreitet und spielten eine wichtige Rolle im Handel und Gewerbe.

Handelsgebäude (Arab. wikala/ Pl. wikalat) waren in Kairo während des 13.-18. Jahrhunderts weit verbreitet und spielten eine zentrale Rolle im Handel und Austausch.

Auf den Fotos ist die Mohamedin-Wikala, auch bekannt als Chan Abu Taqiyya al-Saghir (1957 von der Denkmalliste gestrichen), zu sehen. Ebenso die Oda Pasha Wikala (unten), die stellvertretend für mehrere Handelsgebäude in Kairo steht, die im 17. und 18. Jahrhundert errichtet wurden – aufgenommen 1977.

[Eine wikala war ein Gebäude, das als Handelszentrum diente. Es bot Platz für ausländische Händler, um Waren zu lagern und dort zu wohnen.]

Oda Pasha Wikala (Kahla)

Die Oda Pasha Wikala, auch bekannt als Kahla-Wikala zeigt auf einem Schild über der linken Tür den Arabischen Sozialistischen Bund, die führende politische Partei unter Präsident Anwar Sadat im Jahr 1977.

Einige der Handelsgebäude, die im 17. und 18. Jahrhundert in Kairo errichtet wurden, erfüllen noch heute ähnliche Funktionen, insbesondere in den Randgebieten des historischen Stadtkerns, wie in Bulaq und al-Husainiyya.

Dieses Foto zeigt die Fassade vor der umfangreichen Restaurierung, die 2002 abgeschlossen wurde. In einer weiteren Aufnahme wird sichtbar, dass der Arabische Sozialistische Bund mehrere historische Gebäude in verschiedenen Vierteln Kairos als lokale Parteibüros nutzte.

Referenz: Für weitere Fotografien und Informationen zur Wikala, zu ihrer Stiftungsschrift und einer kurzen Erwähnung ihrer Restaurierung siehe M. Abul Amayem, Islamic Monuments of Cairo in the Ottoman Period III, Wekalas, Khans and Qaysaryas, Teil 1 (Istanbul 2015), S. 111–116, 343 f.

Eine historische Straße in Kairo

Der belebte al-Muizz-Straße in Kairo zeigt ein lebendiges Bild mit seinen vielfältigen Geschäften. Im Hintergrund dominiert das Minarett des Grabkomplexes von Sultan Qalawun die Szene, Aufnahme von 1977.

[Die al-Muizz-Straße bildet die Hauptachse der Altstadt von Kairo, die von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt ist. Gegründet vom Fatimiden-Kalifen al-Muizz li-Din Allah, gehörte sie zu den wichtigsten und größten Straßen der Hauptstadt der Fatimiden.]

Al-Ashraf-Straße in der erweiterten Stadt der Toten

Die al-Aschraf-Straße in der ausgedehnten Totenstadt

Die al-Aschraf-Straße zeichnet sich durch zahlreiche Gräber aus der Fatimiden-, Ayyubiden- und Mamlukenzeit aus und liegt in der weitläufigen Totenstadt südlich Kairos. Im Hintergrund ist das Grab der Fatma Chatun, Mutter des Mamluken-Sultans as-Salih (682–83/1283–84), mit seinem Minarett zu sehen. Rechts im Bild befinden sich die Ruinen des Grabes von al-Aschraf Chalil (687/1288), Aufnahme von 1974.

Der Name „al-Aschraf“ bedeutet wörtlich „Straße der Edlen“, da hier zahlreiche Gräber von Nachfahren des Propheten Muhammad, den „Ahl al-Bayt“, liegen. Nur wenige Schritte entfernt befindet sich der Kalifen-Garten (Al-Khalifa Park), eines der Projekte der Initiative Al Athar Lana (Athar Lina Initiative), das lokale soziale und wirtschaftliche Entwicklung fördern soll.

Wohnräume über einer Wikala

Die oberen Stockwerke der Wikala des Mamluken-Sultans al-Aschraf Qaitbay, hinter der Al-Azhar-Moschee (882/1477), dienten als Wohnraum.

An der Fassade des ersten Stockwerks sind zwei Wappen von Sultan al-Aschraf Qaitbay zu sehen. Aufnahme von 1969.

Der Rest einer Säule mit heilender Wirkung

Dieses Foto zeigt eine Ecksäule mit einem zusammengesetzten Kapitell, das aus einem älteren Gebäude wiederverwendet wurde, aus der Uldschay al-Yusufi-Madrasa (447/1373). In einer Aufnahme von Meinecke (1972) war die Säule teilweise mit Ziegeln und Mörtel bedeckt.

Laut Ali Pascha Mubarak (1824–1893) wurde sie unter Chedive Abbas Hilmi I. (1848–1854) überdeckt, um die Einheimischen daran zu hindern, sie mit Zitronensaft abzulecken – eine Praxis, die als Heilmittel galt. Kleine Kerben am unteren Teil der Säule sind Überreste dieser Gewohnheit. Der Mörtel und die Ziegel wurden inzwischen vollständig entfernt.

Es ist unklar, ob die Säule ursprünglich zur Uldschay al-Yusufi-Madrasa gehörte. Offensichtlich handelt es sich bei dem von ihr gestützten Teil, der den Sabil-Kuttab enthält, um eine spätere osmanische Ergänzung. Laut Restaurierungstafel wurde dieser Abschnitt 1046 H von Prinz Muhammad Agha restauriert.

Ali Mubarak beschreibt die Säule im Zusammenhang mit der Harat Halawat und führt sie auf die al-Sa’is-Moschee zurück, ein anderer Name der Uldschay al-Yusufi-Madrasa. Früher standen hier zwei benachbarte religiöse Gebäude: die Zawiya Durgham und die Zawiya Bardak, die heute verschwunden sind.

Die Überlieferung berichtet, dass die Säule eine besondere Heilwirkung gehabt haben soll: Menschen mit Gelbsucht oder inneren Erkrankungen bestrichen die Säule mit Zitronensaft, leckten daran und tranken den Saft, bis schwarzes Blut erschien. Wer dies dreimal wiederholte, sollte geheilt werden. Diese Praxis hielt bis in die Zeit von Abbas Pascha an, bis sie verboten wurde, weil sich Menschenmengen an der Säule versammelten und es zu Zwischenfällen kam. Anschließend wurde die Säule mit Gips bedeckt. Später wurde ein kleiner Holzaufsatz mit Tür angebracht, der nur gegen Bezahlung geöffnet werden konnte.

Quellen:

H. Abdul Wahhab, Tarikh al-Masajid al-Athariya I (Kairo: 1946), S. 189 f.

A. Mubarak, Al-Khitat al-Tawfikiya al-Jadida II, 2. Auflage (Kairo: 2004), S. 290 f.

Funktionen historischer Gebäude

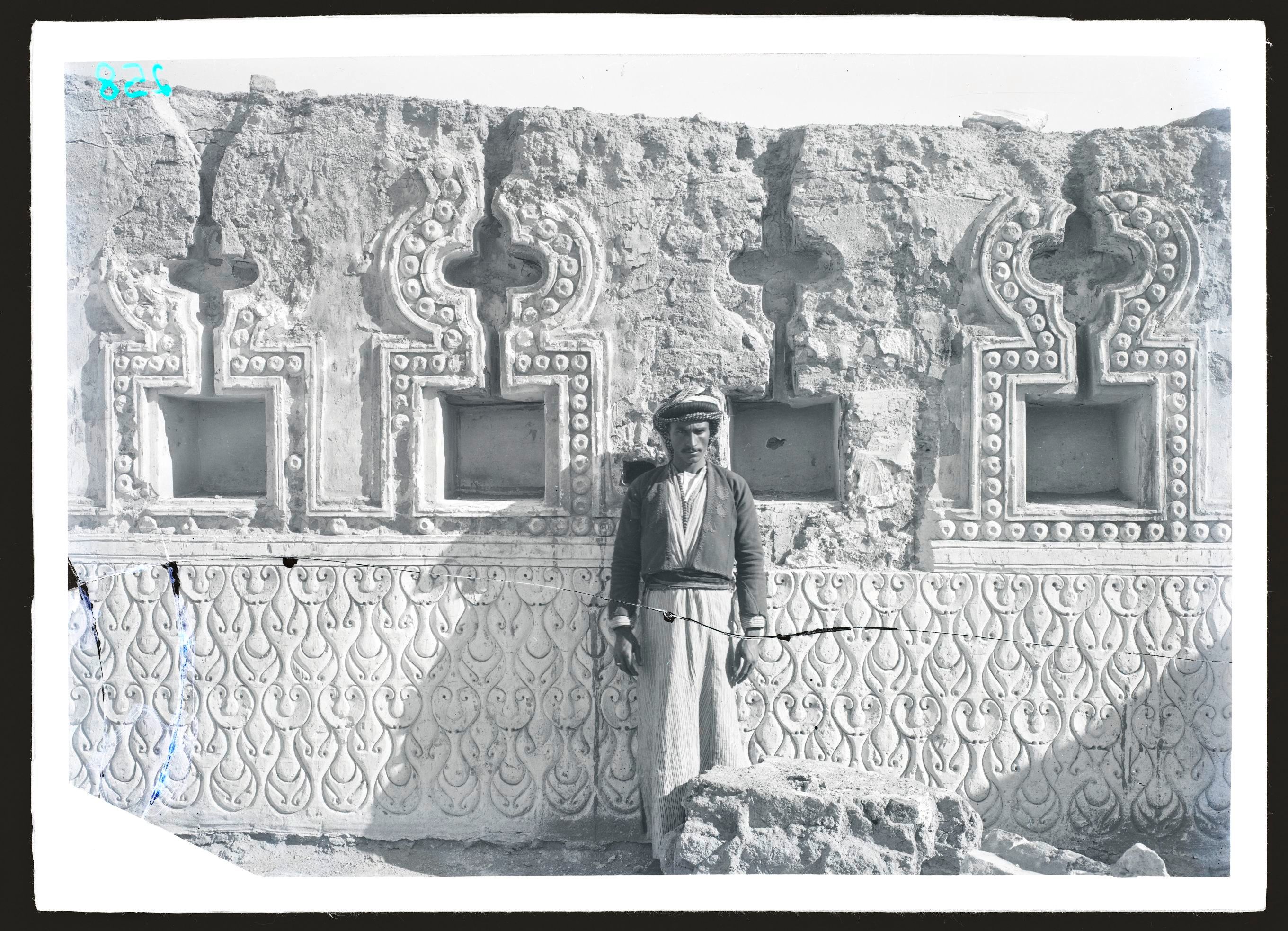

Das Tor der Qaitbay-Wikala oder Chan Sa’id (vor 902/1496), mit deutlich erkennbaren Verzierungen aus der späten Mamlukenzeit, befindet sich im Suq al-Bunduqaniyin an der al-Hamzawi-Straße, einem Handelsstandort seit der Bahri-Mamlukenzeit (648/1250–923/1384). Aufnahme von 1978.

Die Gegend um al-Hamzawi zählt zu den am dichtesten besiedelten Bereichen der historischen Stadt Kairo, was die Anzahl der Handelsgebäuden betrifft. Bis heute gibt es hier viele kleine Läden und Werkstätten.

Die Nummer 15 in der al-Hamzawi as-Saghir Straße, wie auf diesem Foto zu sehen, könnte auf die al-Aqabi, Chan al-Fasqiya (auch bekannt als Wikala al-Ibar), oder Qaysariya Tashtumur, hinweisen, die 730/1330 erbaut wurde und laut Abu l Amayem 1933 von der Denkmalliste gestrichen wurde.

Alternativ könnte das Foto Chan Sa’id in derselben Straße zeigen. Chan Sa’id könnte ein Rest von Chan Qaitbay mit seinen Läden und den angrenzenden Gebäuden in diesem Viertel sein. Auch dieses Bauwerk wurde beim Bau der al-Azhar-Straße teilweise entfernt. Dieser letzte Vorschlag ist plausibel, da der Stil der Schwellensteinverzierung auf die späte Mamlukenzeit, also die Zeit Sultan al-Aschraf Qaitbays, hinweist.

Aktivitäten in den Wikalas und ihren Innenhöfen

Archivaufnahmen zeigen die vielfältigen Aktivitäten in den Wikalas und ihren Innenhöfen, hier am Beispiel der Wikala und Sabil des Waqf al-Haramayn (1272/1856), Aufnahme von 1977.

Die im Meinecke-Archiv vermerkte Bildnummer (433) bezieht sich auf den Sabil-Kuttab des Waqf al-Haramayn. Wahrscheinlich zeigt das Foto jedoch die Wikala des Waqf al-Haramayn (auch bekannt als Wikala al-Nachla), die 1934 wegen der Bedeutung der Moschee, die in ihrem Hof stand, registriert wurde. 1957 wurde sie von der Denkmalliste gestrichen, und kurz darauf wurde die Moschee abgerissen.

Das Bild von Meinecke zeigt den nahezu quadratischen Innenhof der Wikala, gefüllt mit gelagerten Waren – vermutlich Getreide. Die Moschee ist nur in Archivplänen dokumentiert. Heute beherbergt die Wikala Metallwerkstätten. Laut Abu al-Amaim wurde diese Wikala 1079/1669 erbaut.

Quelle:

M. Abul Amayem, Islamic Monuments of Cairo in the Ottoman Period III, Wekalas, Khans and Qaysaryas, Teil 1 (Istanbul: 2015), S. 432 fn. 1, 334–373, 351–353.

Sabil-Kuttab in der al-Azhar-Straße

Die Tafel am Seiteneingang dieses Teils der al-Ghuri-Anlage (909/1504–910/1505) bezeichnet den Sabil-Kuttab in der al-Azhar-Straße als „Vereinigung Sayyidna al-Husain zur Bewahrung des Korans und zur Erleichterung von Hadsch und Umra für die Mitglieder“. Wahrscheinlich diente der Kuttab dem Auswendiglernen des Korans, während der Sabil als Vereinsstätte genutzt wurde. Heute existiert keine soziale Organisation in Ägypten unter diesem Namen. Aufnahme von 1978.

[Ein Sabil-Kuttab ist eine gemeinnützige Einrichtung, die meist einen Sabil im Erdgeschoss – eine öffentliche Trinkwasserquelle – und einen Kuttab im Obergeschoss – eine Grundschule zur Koranlehre für Kinder – kombiniert.]

Tharwat Okascha, ägyptischer Kultur- und Informationsminister (1958–1962, 1966–1970), gründete 1966 die Behörde für Volkskultur und eröffnete zahlreiche Kulturhäuser in Ägypten, alles unterstützt durch Regierung und Präsidentenamt. Okasha war stark von den Maisons des Jeunes et de la Culture des französischen Kulturministeriums beeinflusst und brachte die Idee nach seiner Frankreichreise in den 1960er-Jahren nach Ägypten.

Seit 1989 stehen die Kulturhäuser unter der Generalbehörde für Kulturhäuser, während das Zentrum für künstlerische Kreativität im Ghuri-Komplex dem Kulturentwicklungsfonds untersteht. Beide Institutionen unterliegen der Aufsicht des ägyptischen Kulturministeriums.

Kulturzentrum im Ghuri-Komplex

Das Ghuri-Mausoleum wurde als Bibliothek des Kulturhauses Ghuri genutzt, während andere kulturelle Aktivitäten des Zentrums in der zugehörigen Chanqah der Anlage stattfanden. Aufnahme von 1977.

Veränderte Nutzung des Qaitbay-Sabil

Der Qaitbay-Sabil hinter der Al-Azhar-Moschee (881/1477) hatte im Laufe der Zeit mehrere Funktionen, nachdem seine ursprüngliche Nutzung als öffentliche Trinkwasserquelle in der Moderne zurückging. Eine Tafel rechts weist darauf hin, dass er als Grundschule al-Dschawhariyya genutzt wurde. Eine andere Tafel zeigt, dass der Sabil 1969 als lokales Büro der Bewegung des Volkswiderstands diente.

Direkt hinter der Al-Azhar-Moschee befindet sich die al-Dschawhariyya-Schule, erbaut in der Mamlukenzeit (844/1440). Eine Aufnahme im Meinecke-Archiv (1977) zeigt, dass der Sabil vermutlich nach dem Krieg 1973 als Verwaltungsbüro der Arabischen Sozialistischen Union in al-Darb al-Ahmar für die Viertel al-Gharib und al-Mudschawirin genutzt wurde.

Die Bewegung des Volkswiderstands spielte eine entscheidende Rolle während der Kriegsjahre in Ägypten (1967–1973). Ihr Anführer, Abdel Mohsen Abu al-Nour, trat im Juni 1967 von seinem Amt als Minister für Landreform zurück, um sich ganz der Leitung der Bewegung zu widmen.

Veränderte Nutzung des Sabil-Kuttab

Der Sabil-Kuttab Abu l-Iqbal (1125/1713) hatte in den 1970er-Jahren zwei Funktionen.

Das Erdgeschoss diente wahrscheinlich als Büro der Arabischen Sozialistischen Union und als Exekutivbüro für al-Darb al-Ahmar, Bezirk al-Batiniyya – ähnlich wie beim Sabil-Kuttab al-Aschraf Qaitbay hinter der Al-Azhar-Moschee.

Das Obergeschoss, ursprünglich Kuttab, wurde zu einer medizinischen Praxis für Innere Medizin umfunktioniert. Eine Tafel rechts weist auf die Straßen hin, die von dieser Praxis betreut wurden. Aufnahme von 1973.

Temporäre Filiale der Banque Misr

Der Sabil Kusa Sinan (12. Jh. H./18. Jh. n. Chr.) liegt am Ende der Harah al-Sanadiqiyya mit Blick auf die Al-Azhar-Moschee und die Hussein-Moschee und nimmt damit eine prominente Position in der al-Azhar-Straße ein.

Dank seiner Lage direkt vor der Al-Azhar-Moschee, in der Nähe des Hussein-Platzes, und seines geeigneten Innenraums wurde der Sabil 1971 als Filiale der Banque Misr genutzt und für Bankgeschäfte geöffnet.

Sitz der „Vereinigung der Söhne von al-Darb al-Ahmar“

Die Tekke Sultan Mahmud (1164/1750) wurde 1971 zum Sitz der Vereinigung der Söhne von al-Darb al-Ahmar zur Fürsorge für Familie und Kindheit.

[Nach Sufi Tradition bezeichnet „Tekke“ häufig den Ort, an dem ein spiritueller Führer oder Lehrer wohnt.]

Ein Wohnhaus aus der Mamlukenzeit in Kairo

Dieses Haus ist eines der wenigen erhaltenen Wohnhäuser aus der Mamlukenzeit in Kairo. Ursprünglich wurde es 1482 von der Enkelin von Sultan al-Nasir Hasan erbaut und trägt seit 1125/1713 den Namen seiner späteren Besitzerin, Zaynab Chatun.

Heute nutzt das ägyptische Kulturministerium das Haus für kulturelle Aktivitäten. In den 1970er-Jahren zeigt sich noch die Handschrift der privaten Nutzung: So hing ein Porträt des damaligen ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser, und über dem Flügel war die alte Nationalflagge erhalten. Aufnahme von 1972.

Wohnhaus aus der späten Mamlukenzeit

Das Haus wurde in der späten Mamlukenzeit erbaut. Es zeigt traditionelle Tischlerarbeiten, Innenraumgestaltung, Raumaufteilung und städtische Planung des Mittelalters sowie Änderungen aus dem achtzehnten Jahrhundert. Neben der künstlerischen und architektonischen Bedeutung des Hauses geben Meinecke-Fotos vom Innenraum Einblicke in die politischen Ansichten seiner Bewohner.

Zaynab Chatun spielte eine nationale Rolle in der Geschichte Ägyptens, indem sie am Volkswiderstand gegen die französische Expedition in Ägypten (1798–1801) teilnahm. Nach der britischen Besetzung, als ein britischer Militärführer im Haus residierte, zeigte der nächste Mieter 1972 weiterhin Unterstützung für den verstorbenen ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser (1956–1970) und die alte ägyptische Flagge, die 1971 geändert wurde.

Die fünfte Tafel im bekannten Buch von Jacques Revault und Bernard Maury, Palais et Maisons du Caire du XIVe au XVIIIe siècle, zeigt denselben Rahmen an der Wand und die gleiche Möblierung im Saal. Unter allen 110 Tafeln bzw. Wohnhäusern, die in diesem Werk dargestellt werden, finden sich Hinweise auf das Alltagsleben im Haus von Zaynab Chatun nur auf Tafel III und Tafel V.

Quelle:

J. Revault und B. Maury, Palais et Maisons du Caire du XIVe au XVIIIe siècle III (Kairo: 1979), S. 1–12, Tafeln I–VII.

Der Hauptraum im Sabil Sultan Mustafa III

Die Aufnahme zeigt den Hauptraum des Sabil Sultan Mustafa III (1173/1759), der als Sitz der Vereinigung zur Rezitation des Korans diente.

Der Innenraum wurde für diesen Zweck mit zusätzlichen Schränken und komfortablen Sitzgelegenheiten ausgestattet. Aufnahme von 1977.

Der Sabil wurde in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts restauriert.

Der Kuttab-Raum

Das Meinecke-Foto zeigt das Obergeschoss des Sabil-Kuttab Abd al-Rahman Katchuda (1157/1477) in der berühmten al-Muizz-Straße.

Zu sehen sind Schultische, die belegen, dass der Kuttab-Raum über mehr als zwei Jahrhunderte als Bildungsstätte genutzt wurde. Aufnahme von 1972.

Soziales und politisches Klima in den Straßen Ägyptens (1967–1973)

Die Aufnahme von 1969 spiegelt das angespannte soziale und politische Klima in den ägyptischen Straßen zwischen 1967 und 1973 wider. Über dem Eingang der Qaitbay-Moschee in der Zitadelle von Qal‘at al-Kabsh (880/1475) ist die Parole zu lesen: „Die Stunde der revolutionären Arbeit hat geschlagen“.

Ein Hinweis in der Zeitung Al-Ahram vom 26. Dezember 1969 (Nr. 30331, S. 8), der bereits am 27. Oktober 1967 (Nr. 29540, S. 6) erschien, zeigt, dass die Bedrohung in den Jahren 1969–1973 in Kairo allgegenwärtig war.

Richtlinien der Bevölkerung bei Luftangriffen:

- Im Haus oder in Gebäuden: sofort Licht ausschalten, Fenster offen lassen, Herd ausschalten, Wasser- und Gasventile schließen, nicht auf die Straße gehen. Schutz in unteren Etagen oder Kellern suchen; Treppenhäuser meiden, Aufzüge nicht benutzen.

- Auf der Straße: Auto oder Straßenbahn verlassen, den nächsten Schutzraum aufsuchen.

- Fahrzeuge mit entzündlichen Stoffen: auf freie Flächen außerhalb von Wohngebieten fahren.

- Küstengebiete: Lichtquellen vermeiden.

Die Fotoaufnahme und die Hinweise verdeutlichen die Allgegenwart der Bedrohung und den Einfluss der politischen Lage auf den Alltag in Kairo während dieser Jahre.

Öffentlicher Schutzraum

Die Bezeichnung „Machba’ ‘Aam“ (öffentlicher Schutzraum) ist auf vielen Bauwerken im Meinecke-Archiv zu finden, darunter auch auf dieser Aufnahme der Timraz al-Ahmadi-Moschee (876/1472). Alle Bilder mit diesen Hinweisschildern stammen aus der Zeit vor 1973.

Eine weitere Aufnahme aus den 1940er-Jahren im K. A. K. Creswell-Fotobestand an der American University in Cairo zeigt ein Schild mit der Aufschrift „Abri No. 423“ auf Französisch und „Machba’ ‘Aam Nr. 423“ auf Arabisch.

Das Schild an der Moschee al-Salih Tala’i in Kairo ist ein seltenes visuelles Zeugnis für die offizielle Nutzung von denkmalgeschützten Gebäuden als öffentliche Schutzräume während der Luftangriffe des Zweiten Weltkriegs. Besonders nach Angriffen deutscher und italienischer Truppen auf Alexandria und Kairo kam es zu Opfern unter der Bevölkerung.

Die Comité de Conservation des Monuments de l’Art Arabe (1881–1961) führte 1915 eine umfassende Restaurierung der Moschee al-Salih Tala’i durch.

Quellen:

E. A. Helal, „Egypt’s overlooked Contribution to World War II“, in: The World in Wars: Experiences, Perceptions and Perspectives from Africa and Asia (Leiden: 2010), S. 217–247.

A. Patricolo, „VII. Mosquée d'as-Sâlih Talâyi (555 H. = 1160 A.D.)“, Comité de Conservation des Monuments de l'Art Arabe, Fascicule 32, exercice 1915–1919, 1922, S. 40–42, doi: https://doi.org/10.3406/ccmaa.1922.15532.

A. al-Sayyed, F. R. H. Darke, P. Lacau, E. Verrucci, „3° Mosquée d'as-Sâlih Talâyi“, Comité de Conservation des Monuments de l'Art Arabe, Fascicule 33, exercice 1920–1924, 1928, S. 273–274, doi: https://doi.org/10.3406/ccmaa.1928.9684.

Öffentlicher Schutzraum während des Krieges

Ein weiteres Schild informierte die Bevölkerung über einen öffentlichen Schutzraum während des Krieges, diesmal an der Wikala von Sultan al-Aschraf Qaitbay beim Bab al-Nasr (885/1480–1481), Aufnahme von 1970.

Wie Amina Shafik in einem Artikel in der Zeitung al-Ahram vom 3. August 1969 (Nr. 3186, S. 6) berichtete, lebten damals 60 Familien für zwei Jahre in dieser Wikala, nachdem ihre Häuser zerstört worden waren. Vermutlich waren sie aus einer der Städte am Suezkanal nach Kairo geflüchtet, die 1969 bombardiert worden waren.

Die Aufnahme zeigt nicht nur den Schutzraum und die kriegsbedingte Nutzung der Wikala, sondern auch eine Inschrift rechts am Eingang, die noch erhalten war. Laut Max van Berchem dokumentiert diese die öffentliche Empörung im Jahr 886/1481, ausgelöst durch Gerüchte über die Einführung einer neuen, leichteren Münze. Sultan al-Aschraf Qaitbay berief daraufhin eine dringende Versammlung mit seinen Beamten ein, bei der beschlossen wurde, die alten und neuen Münzen zu wiegen, um Betrug zu verhindern.

Nachkriegszustand der Taghri Birdi-Wikala und -Moschee

Der zeitliche Abstand zwischen diesen beiden Aufnahmen zeigt die Kriegsschäden und die anschließende Situation der Taghri Birdi-Wikala und -Moschee in al-Maqasis (10. Jh. H./16. Jh. n. Chr.).

Auf der linken Aufnahme von 1970 weist ein Pfeil an der Fassade der Wikala auf die Moschee hin, wo sich vermutlich der öffentliche Schutzraum befand. Die rechte Aufnahme von 1978 zeigt, dass dieses Zeichen entfernt wurde und die Fassade restauriert wurde.

Mohammed Abu l-Amaim vermutet, dass die Taghri Birdi-Wikala im 17. Jh. n. Chr. erbaut wurde, also später als in der Denkmalliste vermerkt.

Quellen:

M. Van Berchem, Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum XIX 1, Égypte III, S. 500, Nr. 326, Tafel XI, Nr. 1.

M. A. Ibn Iyas, Badaʾiʿ az-Zuhur fi Waqaʾiʿ ad-Duhur III, Hrsg. Moḥammad Mustafa (Kairo: 1984), S. 189.

M. Abul Amayem, Islamic Monuments of Cairo in the Ottoman Period III, Wekalas, Khans and Qaysaryas, Teil 1 (Istanbul: 2015), S. 312–317.

Vielfältige Nutzungen des Chayrbak al-Aschrafi-Komplexes

Die beiden Aufnahmen zeigen die unterschiedlichen Funktionen des Chayrbak al-Aschrafi-Komplexes (908/1502) zwischen 1970 (links) und 1974 (rechts).

1970 hing an der Fassade des Sabil ein Schild mit der Aufschrift „Öffentlicher Schutzraum“ neben dem Haupteingang. Kurz nach dem Krieg diente die Anlage – oder zumindest der Sabil-Kuttab-Bereich – als Büro des Zivilschutzes der Arabischen Sozialistischen Union im Stadtviertel Bab al-Wazir.

Zusätzlich wurde sie als Standort für sozialpolitische Aktivitäten der Regierungspartei genutzt, etwa zur Bereitstellung von Bildungsangeboten für Schulkinder.

Ein Artikel in der Zeitung Al-Achbar vom 29. August 1967 (Nr. 4732, S. 4) erläutert die Bedeutung des Zivilschutzes und die erwarteten Dienste an diesem Standort:

"Die Sektion Kairo diskutiert die Erhöhung der Ersparnisse und den Zivilschutz.

Die Kairoer Sektion der Arabischen Sozialistischen Union besprach bei ihrem gestrigen Treffen den politischen Arbeitsplan der aktuellen Phase. Anwesend waren Sekretäre und Mitglieder der Exekutivbüros in Kairo.

Der Plan beinhaltete die Stärkung der Wirtschaft durch erhöhte Ersparnisse, die Förderung der Aktivitäten des Volkswiderstands und des Zivilschutzes, den Schutz der Revolution vor Gegenbewegungen, die Beseitigung der Folgen von Aggressionen, die Reduzierung des Konsums durch die Erreichung der Produktionsziele, die engagierte Mitarbeit der Arbeiter zur Generierung von Devisen, die Bekämpfung von Ausbeutung im Handel und in sozialen Beziehungen, die Einschränkung von Oberflächlichkeit, Verschwendung und Privilegien in der Arbeit, die Lösung von Problemen der Bevölkerung, die Kooperation mit Exekutivbehörden, die Ausweitung von Bildungsangeboten sowie die Selbstkritik auf allen Ebenen bei gleichzeitiger Bewahrung geistiger Werte."

Denkmäler als materielle Quellen der Geschichte

Mehrere Aufnahmen zeigen die Kunsthistorikerin Viktoria Meinecke-Berg, Ehefrau von Michael Meinecke, wie sie Notizen macht, Innenräume untersucht oder Entwurfspläne der Denkmäler zeichnet.

Meinecke-Berg trug wesentlich zum Meinecke-Archiv bei und veröffentlichte zahlreiche Arbeiten zur islamischen Architektur in Ägypten. Aufnahme von 1972.

Herausragende Fachleute für islamische Architektur, Denkmalpflege und Restaurierung in Ägypten und der arabischen Welt

Das Meinecke-Archiv enthält Notizen über Wissenschaftler und Forscher, die während Michael Meineckes Tätigkeit in Kairo mit ihm zusammenarbeiteten.

Zu seinen engsten Mitarbeitern zählten neben Viktoria Meinecke-Berg auch Abd al-Rahman Abd al-Tawab, Archibald George Walls, Christel Kessler und Saleh Lam‘i Mustafa, der auf diesem Foto zu sehen ist.

Alle gehören zu den führenden Experten für islamische Architektur, Denkmalpflege und Restaurierung in Ägypten und der arabischen Welt. Ihre gemeinsame Feldarbeit führte zu fruchtbaren Diskussionen und bedeutenden wissenschaftlichen Beiträgen. Aufnahme von 1969.

Aktueller Zustand und Restaurierungsarbeiten

Die Aufnahmen zeigen die Restaurierung der Wände und des Innenhofbodens der Madrasa Amir Mithqal al-Anuqi (763/1361–1362) im Jahr 1975.

Dieses dreijährige Restaurierungsprojekt (1973–1976) markiert die erste Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Archäologischen Institut Kairo und der Ägyptischen Altertumsbehörde zur Restaurierung eines islamischen Denkmals.

Fassade der Al-Rukn-Wikala

Die Aufnahme zeigt eine Handzeichnung von 1977 des Kunsthistorikers Archibald George Walls, die auf einer Meinecke-Fotografie der Fassade der Al-Rukn-Wikala (erbaut vor 1800) in der al-Muizz-Straße basiert.

Die Zeichnung dient als visuelle Studie der Fassade. Aufnahme von 1977.

Dokumentation

Die linke Aufnahme zeigt die ständig im Wandel begriffene Begrenzung der al-Aqmar-Moschee (519/1125) seit ihrer Errichtung und ihre strategische Lage, da sie direkt mit dem östlichen Fatimidenpalast verbunden war. Die Fotos zeigen die Fassade 1977 und die Verzierung des Innenhofs (rechts, 1970) vor der Restaurierung in den späten 1990er-Jahren. Während der Restaurierungsarbeiten wurden Häuser auf der Südseite der Fassade abgerissen, die noch auf der oberen linken Aufnahme sichtbar sind.

Überreste des Fatimiden-Baus

Ein Mann, vermutlich der Besitzer des Ladens links, zeigt die Überreste des Fatimidischen Baus, darunter die Gründungsinschrift in Kufi-Schrift der Zawiya Dscha‘far as-Sadiq (496/1101), erbaut unter dem Kalifen al-‘Āmir bi-Aḥkām Allāh. Die Inschrift befindet sich heute im Museum für Islamische Kunst in Kairo (Nr. 113). Aufnahme von 1971.

Die Inschrift ist das letzte Zeugnis der Dscha‘far-as-Sadiq-Moschee, die von Prinz Dschawamurad al-Afdali, vermutlich armenischer Herkunft, unter dem Fatimiden-Kalifen al-‘Āmir bi-Aḥkām Allāh (495/1101–524/1130) errichtet wurde. Die Moschee wurde von der Denkmalliste gestrichen, und die Inschrift befindet sich nicht mehr an ihrem ursprünglichen Ort. Laut Ali Mubarak feierten die Anwohner den Geburtstag des Imams Dscha‘far in der Umgebung der Moschee.

Der Imam Dscha‘far as-Sadiq starb 148/765 und wurde in al-Baqi‘ beigesetzt. Die Gründungsinschrift erzählt die Geschichte des Traums, der den Bau der Moschee veranlasste:

"… Die Errichtung dieser gesegneten Moschee durch unseren Meister al-Sadiq Ja‘far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Abi Talib, Friede sei mit ihnen allen, erfolgte im Traum seines Dieners, Prinz Jawamrad al-Afdhali, im Jahr 495/1101, und ihre Errichtung begann 496/1102."

al-Husseini verbindet diesen Fall mit der Praxis im Fatimidenzeitalter, Moscheen und Schreine als Reaktion auf Träume des Propheten Muhammad oder seiner Familie (Nachkommen von Imam Ali) zu errichten.

Quellen:

A. Mubarak, Al-Khitat al-Tawfīkiya al-Jadida II, 2. Aufl. (Kairo: 2004), S. 246.

F. H. F. al-Husseini, Die Fatimidischen Schriftinschriften auf Bauten in Ägypten (Alexandria: 2007), S. 239–240, Tafel 68, Abb. 187.

M. A. Osman, Enzyklopädie der Fatimidischen Architektur: Militärische, zivile und religiöse Bauten, Bd. 1 (Kairo: 2006), S. 442

Meineckes Dokumentation des sozialen Lebens in den Denkmälern Kairos und Umgebung

Das soziale Leben in den Denkmälern Kairos und Umgebung nimmt einen wichtigen Platz im Meinecke-Archiv innerhalb der architekturhistorischen Dokumentation ein.

Wie die Aufnahmen zeigen:

- 1972 liegt die Fototasche auf einer Holzbank im Sabil Chayrbak al-Aschrafi (908/1502) (links).

- 1977, vor dem sogenannten Sabbat – dem gewölbten Tunnel unter der Madrasa Amir Mithqal (763/1361–62) (rechts) – dokumentiert Meinecke neugierige Kinder, die ihm beim Arbeiten vor Ort zuschauen.

Die Bilder vermitteln so einen lebendigen Einblick in den Alltag und die Interaktion zwischen Menschen und Denkmälern.

Austausch mit den Bewohnern Kairos

Weitere Aufnahmen dokumentieren die Begegnungen mit den Menschen in Kairo:

- 1969, Schüler und Jugendliche lächeln in die Kamera vor dem Mausoleum al-Gulschani (926/1519–931/1524) (rechts).

- 1977, vor der Abd al-Latif al-Qarafi-Moschee (10. Jh. H./16. Jh. n. Chr.) (links).

Das Mausoleum und die Tekke-Anlage wurden von Scheich Ibrahim al-Gulshani zwischen 1519 und 1524 errichtet. Die Fassade des Mausoleums im Hintergrund war mit osmanischen Kacheln unterschiedlicher Muster, Herkunft und Epochen bedeckt, die nicht zum ursprünglichen dekorativen Entwurf der Fassade gehörten.

Zwischen 2011 und 2013 führten Zerstörungen an der Anlage zum Verlust der meisten dekorativen Kacheln, die auf dieser Aufnahme noch sichtbar sind.

Verwandte Geschichten

Samarra Revisited

Was geschieht eigentlich hinter den Kulissen im Museum? Die Sonderausstellung "Samarra Revisited - Grabungsfotografien aus den Kalifenpalästen neu betrachtet" eröffnet einen sehr persönlichen Einblick der Mitarbeiter:innen in die Museumsarbeit.

Fragment No. 57

Dies ist ein Fragment des "CulturalxCollabs - Weaving the Future" Teppichs. Verfolge seine Reise mit ständig wechselnden Besitzer:innen über dreieinhalb Jahre. Aktuelle Besitzerin: Suzanne Zeidy

Fragment No. 88

Dies ist ein Fragment des "CulturalxCollabs - Weaving the Future" Teppichs. Verfolge seine Reise mit ständig wechselnden Besitzer:innen über dreieinhalb Jahre. Aktuelle Besitzerin: Mahy Mourad