de

- de

- en

Über die Story

Die Herkunft von Sammlungsobjekten zu verstehen, ihre Reise und den Besitzverlauf nachzuverfolgen gehören zu den Kernaufgaben eines Museums. Durch Provenienzforschung kann ein Objekt korrekt zugeordnet werden, und wir können viel über seine kulturelle Bedeutung erfahren.

Diese Fliese, die sich heute in der Sammlung des Museums für Islamische Kunst in Berlin befindet, hat eine lange Reise hinter sich. Heute gehen wir davon aus, dass sie aus einem Mihrab stammt – der Nische in einer Moschee, die die Gebetsrichtung nach Mekka (Qibla) angibt – und wahrscheinlich in den Werkstätten von Kaschan gefertigt wurde. Kaschan ist eine historische Stadt im Zentrum Irans und war eines der bedeutendsten und berühmtesten Zentren für die Herstellung von Lüsterkeramik in der islamischen Welt, insbesondere im 13. und 14. Jahrhundert. Die Herkunft dieser Fliese jedoch blieb jahrzehntelang unklar. Frühere Forschungen vermuteten ihren Ursprung in Spanien, bevor Wissenschaftler:innen ihre Provenienz neu bewerteten.

Mihrab-Fliesen wie diese finden sich an vielen Orten in Iran, so zum Beispiel in Varamin. Die hier vorgestellten Forschungsergebnisse wurden erstmals in „Tile in the form of an arch (Luster Cabinett Entry)“ veröffentlicht und für die Online-Ausstellung „The Emamzadeh Yahya at Varamin: An Online Exhibition of an Iranian Shrine“ in Auftrag gegeben, bearbeitet und gestaltet. Sie wurden für das Online-Portal Islamic·Art adaptiert.

Mihrab-Fliese

Fliese mit Spitzbogen, möglicherweise aus einem Mihrab

Iran, vermutlich Kaschan, 13. Jahrhundert

Ursprüngliches Gebäude unbekannt

Quarzfritte, modelgeprägt, opake weiße Glasur, Lüsterbemalung

28,6 x 27,1 x 4,2 cm

Museum für Islamische Kunst, Berlin, KGM 1900,26

Foto: © Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst / Christian Krug

Die ersten Erwähnungen der Fliese im Museum

Wie gelangte die Fliese in die Sammlung des Museums? Im Frühjahr 1900 reiste Julius Lessing (gest. 1908), Direktor des Kunstgewerbemuseums in Berlin, nach Spanien. Laut den online abrufbaren Inventaraufzeichnungen des Museums erwarb Lessing in Sevilla sieben Kunstwerke von einer Person namens Schlatter. Das älteste dieser Objekte war diese Fliese, die in den Inventarbüchern als „Fliese, Spanien, 14. Jahrhundert“ verzeichnet ist. Die spätere Eintragung mit Bleistift „Islam. Abtlg.“ weist darauf hin, dass die Fliese zu einem unbekannten Zeitpunkt an das Museum für Islamische Kunst überwiesen wurde.

Transkription: Fliese, gepresst und mit Lüstermalerei auf weißer Zinnglasur. Viereckiger Platte mit reliefiertem Spitzbogenfeld und Palmetten in den Zwickeln, mit Arabesken in Lüstermalerei überzogen. Spanien, 14. Jahrhundert. 1800 Pesos, Schlatter, Sevilla

Wirf einen Blick in das Inventarbuch des Kunstgewerbemuseums

Zuschreibung der Fliese nach Spanien

Das Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu Berlin beschreibt die Provenienzforschung wie folgt:

„Die Provenienzforschung stellt sich die Frage, wie Gegenstände gesammelt, erworben und mitunter angeeignet wurden und auf welchen oft verschlungenen Pfaden sie ins Museum gelangten. Sie beschäftigt sich mit den Kontexten von Besitz- und Eigentumswechseln von der Entstehung eines Objekts bis hin zu seiner Aufnahme in die Sammlungen. Die Arbeit der Provenienzforscher:innen bringt die vergessenen Geschichten hinter den Objekten ans Tageslicht, die fast immer spannend, manchmal auch skurril oder gewaltvoll sind.“

In unserem Fall wirft die Provenienzforschung nicht nur Licht darauf, wo die Fliese erworben wurde, sondern auch auf die Geschichte ihrer Zuschreibung und Ausstellung.

Friedrich Sarre (1865-1945), erster Direktor des Museums für Islamische Kunst, veröffentlichte 1903 einen Artikel über spanische Lüsterkeramik. Darin stimmte er anfänglichen Zuschreibung der Fliese nach Spanien zu. Er bemerkte stilistische Ähnlichkeiten zwischen der vermeintlich „spanischen“ Fliese in Berlin und Fliesen im Cuarto Real de Santo Domingo in Granada. Zudem stellte er Gemeinsamkeiten im Goldlüster der Fliesen fest und kommt zu dem Schluss: „Ich halte die vermutete persische Herkunft dieser Fliese für ausgeschlossen“ (Sarre 1903).

Fragen zur Herkunft der Fliese

Ernst Kühnel (gest. 1964), Direktor des Museums für Islamische Kunst von 1931 bis 1951 und Nachfolger Sarres war sich der spanischen Zuschreibung weniger sicher. 1927 wurde die Fliese in einer Ausstellung für islamische Kunst im Gemeentemuseum in Den Haag gezeigt. In einer Rezension in „Der Kunstwanderer“ bemerkte Kühnel, dass die Fliese „nicht ohne Grund, zumal hinsichtlich des Scherbens gelegentlich für Persien beansprucht wurde“ (Kühnel 1927).

Mit der Eröffnung der neuen Dauerausstellung im Pergamonmuseum in Berlin 1932 wurde die Fliese in die Sammlung des Museums für Islamische Kunst aufgenommen. Eine Fotografie von Anfang 1933 zeigt sie zusammen mit anderen persischen Lüsterfliesen und Keramiken in einer Vitrine. Offenbar wollte Kühnel durch diese Ausstellung ihre persische Herkunft betonen.

Der Beitrag eines Spezialisten

Jens Kröger, Kurator am Museum für Islamische Kunst von 1985 bis zu seiner Emeritierung 2007, veröffentlichte einen interessanten Beitrag in der Online-Ausstellung „Emamzadeh Yahya in Varamin“. Sein Artikel behandelt die Reisen Friedrich Sarres ins Osmanische Reich und nach Großpersien von 1895 bis 1900. Er untersuchte die Architektur und Kunst der Achämeniden-, Parther-, Sassaniden- und islamischen Zeit anhand von Material aus unserem Fotoarchiv.

Der Weg der Fliese in Berlin

Der Weg der Fliese von Kaschan über Sevilla nach Berlin nahm in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine neue Wendung. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde sie mit zahlreichen anderen Objekten zur sicheren Aufbewahrung nach Grasleben in eine Salzmine gebracht. Nach Kriegsende gelangte sie ins Zonal Fine Art Repository in Celle. Eine nächste Spur ist die Ausstellung „Islamische Kunst“, die 1947 im niedersächsischen Schloss Celle mit Kunstwerken des Berliner Museums veranstaltet wurde. Hier ist sie abermals als „Spanische Fliese aus Malaga“ bezeichnet.

1954, als die Fliese nach Berlin zurückkehrte, war die Stadt inzwischen in Ost- und West-Berlin geteilt. Mit der Teilung der Stadt waren auch die Museumssammlungen geteilt. Einige Museen gab es doppelt, es entstanden in beiden Teilen der Stadt sogenannte Zwillingsmuseen. Während sich das Pergamonmuseum in Ostberlin befand, war die Fliese aus Westdeutschland nun nach West-Berlin zurückgekehrt.

1967 bereiteten Direktor Klaus Brisch und Kuratorin Johanna Zick-Nissen eine neue Ausstellung im Schloss Charlottenburg in Berlin vor. Der dazugehörige Katalog schreibt die Fliese wieder Iran zu und datierte sie auf das 13. Jahrhundert.

Einige Jahre später, 1971, zog das Museum für Islamische Kunst in West-Berlin in einen Neubau in Dahlem um, wo die Fliese erneut ausgestellt wurde.

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 wurden die beiden Museen zusammengeführt. Die vereinte Sammlung konnte ab dem Jahr 2000 in einer neuen Dauerausstellung im Pergamonmuseum präsentiert werden.

Wann und wie gelangte die Fliese von Iran nach Sevilla?

In der Provenienzkette, die idealerweise lückenlose Angaben zum Objekt – von der Herstellung des Kunstwerks bis hin zu unserer heutigen Zeit – vorweist, gibt es noch eine Lücke bezüglich der Frage, wann und wie die Fliese vom Herstellungsort Iran nach Sevilla in Spanien kam. Diese Lücke konnte jüngst teilweise geschlossen werden. Eine heute im Getty Research Institute verwahrte Fotographie aus den 1880er Jahren zeigt einen Kabinettschrank eines Privatsammlers in seinem Haus in Teheran, Iran. Der Schrank ist gefüllt mit Lüsterkeramiken aus unterschiedlichen Epochen, darunter auch die Mihrab-Fliese. Vermutlich hat der Sammler die Keramiken irgendwann weiterverkauft und zumindest eins der Stücke - nämlich diese Fliese - ist nach Sevilla gereist, wo sie Julius Lessing 1900 erwarb.

Ende des 19. Jahrhunderts war Lüsterkeramik aus Iran und Spanien bei Sammler:innen und Museen in Europa und den USA gleichermaßen begehrt. Ein gut organisiertes Netzwerk nationaler und internationaler Händler sorgte für den Transport und Verkauf der Kunstwerke an eine interessierte Kundschaft. Heute versuchen Forscher:innen weltweit, den ursprünglichen Kontext von Fliesen wie dieser zu rekonstruieren.

Die Rückseite dieser Fliese gibt leider keine weiteren Informationen preis, sodass weitere Detektivarbeit erforderlich ist, um den gesamten Weg der Fliese lückenlos aufzudecken.

Über die Autorin

Deniz Erduman-Çalış, Kuratorin, Museum für Islamische Kunst, Berlin

Mit besonderem Dank an Keelan Overton, Miriam Kühn, Farwah Rizvi and Maximilian Heiden

Quellen

- Inventory log of the Museum für Kunstgewerbe Berlin, 1899-1900, https://storage.smb.museum/erwerbungsbuecher/EB_KGM-K_SLG_LZ_1899-1900.pdf

- n.a. “Islamische Kunst. Ausstellung des Museums für Islamische Kunst.” Schloss Charlottenburg (Langhansbau) Berlin, 1967. (exhibition catalog)

- Erdmann, Kurt. “Islamische Kunst.” Schloss Celle (Central Repository), 1947. (exhibition catalog)

- Erduman-Çalış, Deniz. Faszination Lüsterglanz und Kobaltblau. Die Geschichte Islamischer Keramik in Museen Deutschlands. München: Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität, 2020. [LMU]

- Erduman-Çalış, Deniz. “Berlin, Germany: Tile in the form of an arch.” Luster cabinet entry in The Emamzadeh Yahya at Varamin: An Online Exhibition of an Iranian Shrine, directed and edited by Keelan Overton. 33 Arches Productions, January 15, 2025. Host: Khamseen: Islamic Art History Online.

- Kühnel, Ernst. “Die Ausstellung islamischer Kunst im Haag.” Der Kunstwanderer (1926/27): 493-496.

- Masuya, Tomoko. “Persian tiles on European walls: Collecting Ilkhanid tiles in Nineteenth-Century Europe.” Ars Orientalis 30 (2000): 39–64 [JSTOR]

- Sarre, Friedrich. “Die spanisch-maurischen Lüsterfayencen des Mittelalters und ihre Herstellung in Malaga.” Jahrbuch der Königlich Preussischen Kunstsammlungen 24, 2 (1903): 103–30. [JSTOR]

Verwandte Geschichten

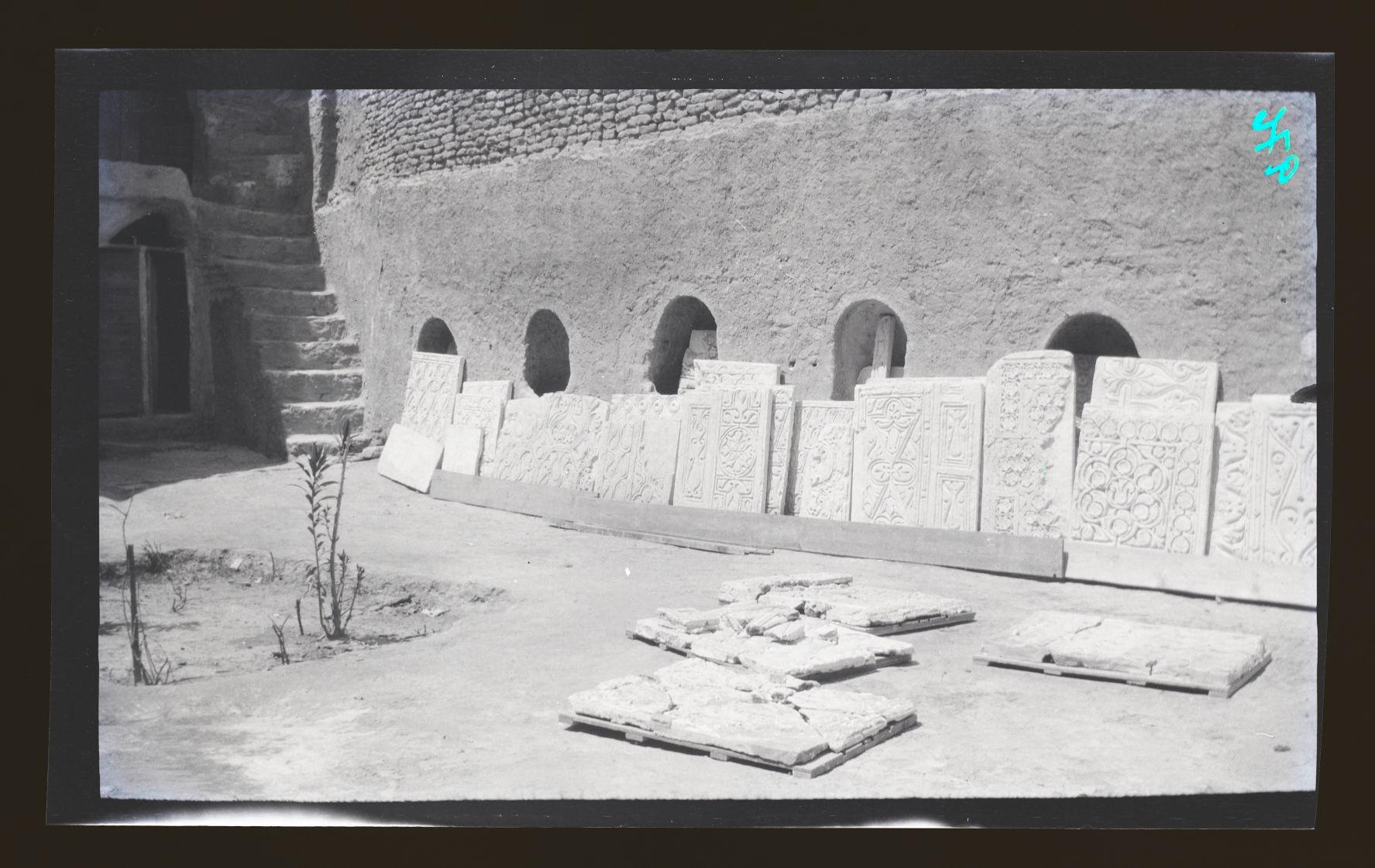

Von Samarra nach Berlin

Die Wege der Stuckdekorationen von der Kalifenresidenz in Samarra zur Islamischen Abteilung der Königlichen Museen in Berlin.

Unsere Lieblingsobjekte

Unsere Teammitglieder verraten welche ihre Lieblingsobjekte sind und welche persönliche Verbindung sie dazu haben. Wir nehmen Dich mit auf einen ganz persönlichen Rundgang durch die Sammlung des Museums für Islamische Kunst.

Eine Europäerin auf persischer Blauweiß-Keramik

Globaler Handel und seine Dynamiken. Motive chinesischer und europäischer Kunst auf einer Blauweiß-Keramik aus Iran.